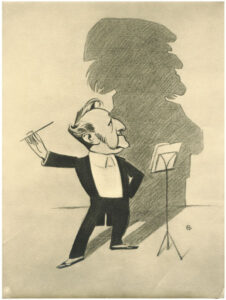

Kein Zweifel, seine Kompositionen würden anders – und das heißt hier zugleich auch: gerechter – beurteilt, wenn er nicht diesen Namen trüge. Denn der an Statur zwar kleinere, an Bedeutung umso größere Vater warf einen allzu langen Schatten auf den Sohn – unmöglich für diesen, jemals daraus hervorzutreten.

Zwar hebt sich die energische Physiognomie Richards deutlich von den milden Zügen Siegfrieds ab, doch wie Nike Wagner (in ihrem Essay Wahnfriedhof in: »Wagner Theater«, Frankfurt 1998) aus dem Kontrast des weichen Profils ihres Großvaters zum markanten des Urgroßvaters Rückschlüsse auf beider Werke herzuleiten, stellt in bezug auf Siegfried Wagners Œuvre eine krasse Fehleinschätzung dar. Mitnichten nämlich wird hier das Große einfach nur verkleinert, das mythische Welttheater auf die überschaubaren Dimensionen niedlicher Behaglichkeit zurecht geschrumpft – und welche Bedeutung, so bliebe immerhin zu fragen, kommt eigentlich dem physiognomischen Anteil Cosimas resp. Franz Liszts zu?

Zwar hebt sich die energische Physiognomie Richards deutlich von den milden Zügen Siegfrieds ab, doch wie Nike Wagner (in ihrem Essay Wahnfriedhof in: »Wagner Theater«, Frankfurt 1998) aus dem Kontrast des weichen Profils ihres Großvaters zum markanten des Urgroßvaters Rückschlüsse auf beider Werke herzuleiten, stellt in bezug auf Siegfried Wagners Œuvre eine krasse Fehleinschätzung dar. Mitnichten nämlich wird hier das Große einfach nur verkleinert, das mythische Welttheater auf die überschaubaren Dimensionen niedlicher Behaglichkeit zurecht geschrumpft – und welche Bedeutung, so bliebe immerhin zu fragen, kommt eigentlich dem physiognomischen Anteil Cosimas resp. Franz Liszts zu?

Nur scheinbar auch befolgt der Sohn den väterlichen Rat, Märchenstoffe in Opern zu verarbeiten; eine etwas nähere Betrachtung seiner Bühnenwerke, die nichts weniger als heiter-harmlose Märchenopern sind, erschließt das Abgründige daran unmittelbar. Manche seiner Gestalten tragen – und leiden – schwer an einem Erbe, dessen Bürde sie nicht abwerfen können und dem sie schließlich zum Opfer fallen. Immer wieder führt Siegfried Wagner sehr problematische Konstellationen herbei, die er originell und subtil beleuchtet und dabei durchaus Themen und Topoi des Vaters aufgreift, die jedoch – indem er sie reflektierend gleichsam umspielt und in den eigenen natürlich auch musikalische Motive der väterlichen Musikdramen zitiert – autobiographisch ebenso unterfüttert wie verschlüsselt erscheinen.

Cosimas schaurige Notiz an seinem ersten Geburtstag (»Die Tagebücher«, Band I, München 1976; Eintragung vom 6.6.1870) ist ihm erspart geblieben: der Sohn hat nie Einblick in die Tagebücher seiner Mutter genommen und – kaum zu glauben – nicht einmal die Autobiographie des Vaters gelesen. Stattdessen veröffentlichte er seine eigenen ERINNERUNGEN, ein schmales Bändchen, das überwiegend aus Aufzeichnungen von der lange zurückliegenden Ostasienreise mit Clement Harris besteht – das aber auch jene sonderbar verräterische Beschwörung seines glücklichen Lebens enthält. Freimütig bekundet er dort außerdem, er habe weder Ambosse zerhauen, noch Drachen getötet – doch hat er vielleicht zumindest dies mit seinem Bühnen-Namensvetter gemeinsam, dass sie beide Opfer schicksalhafter Verstrickungen sind, für die sie nicht die Verantwortung tragen.

Nomen est omen. So weit wie Franz Grillparzer mit seiner Grabschrift für Franz Xaver Mozart aber muss man wohl nicht gehen:

Wolfgang Amadeus Mozart

Tonkünstler und Tonsetzer,

geb. am 26. Juli 1791, gest. am 29. Juli 1844.

Sohn des großen Mozart.

Dem Vater ähnlich an Gestalt und edlem Gemüte.

Der Name des Vaters sei seine Grabschrift,

so wie seine Verehrung des erstern

der Inhalt seines Lebens war.

In seinem Nachruf für Mozarts komponierenden Sohn dagegen bräuchte man nur die Namen Mozart und Salzburg durch Wagner und Bayreuth zu ersetzen:

Am Grabe Mozart, des Sohnes

|

|

Und wars zu schaffen dir gelungen, Nun öffnen sich dem guten Sohne Der Name, dir ein Schmerzgenosse, Wenn dort die Menge sich versammelt, |

Ob er am Ende nicht vielleicht doch den einen oder anderen Drachen erschlagen hat? Und was wäre, wenn Richard Wagner zwei Söhne gehabt hätte?

Achim Bahr

Originalbeitrag für www.SIEGFRIED-WAGNER.org, 2001