Im März 1918 unterbrach Siegfried Wagner (1869-1930) seine Arbeit an Opus 13, DER SCHMIED VON MARIENBURG für ein Werk, das er später »eine leider voreilige Komposition«1 nannte. Sein Particell versah er mit der Erklärung: »Im März 1918, als unsere glänzende Offensive begann, und alle Deutschen auf einen baldigen, siegreichen Abschluss des Krieges hofften, forderte mich die Leipziger Illustrierte Zeitung auf, eine Friedenshymne für eine Festnummer zu verfassen. So entstand diese Komposition.«2

Folgt man dieser Erklärung des Komponisten, so scheint es sich bei dem Werk, dessen Original offenbar in den Archiven der Leipziger Illustrierten Zeitung verschollen ist, mehr um eine Sieges- als um eine Friedens-Hymne zu handeln, da deren Anliegen dann in erster Linie nicht der Friede an sich, sondern ein »rechter«, also ein siegreicher Friede gewesen wäre. Jedoch die Reinschrift des Klavierauszuges durch Karl Kittel, der zwar nicht gedruckt wurde, aber als Manuskript in der Siegfried Wagner-Sammlung des Richard Wagner-Nationalarchivs erhalten ist, beweist etwas anderes.

Die FRIEDENS-HYMNE erweist sich dabei durchaus als ein friedvolles Pendant zur Vertonung von Ernst Moritz Arndt Gedicht DER FAHNENSCHWUR,3 das Siegfried Wagner 1914, zu Beginn des Ersten Weltkrieges für Männerchor und Orchester komponiert hat. Vier Jahre später vertonte er keinen fremden Text, sondern griff – so wie stets bei seinen Opernlibretti – als Dichter selbst zur Feder.

Dem Männerchor DER FAHNENSCHWUR, also dem in die Schlacht ziehenden männlichen Teil der Gesellschaft, mit Ausbruch des Krieges, steht nun Siegfried Wagners Antwort in Form eines Dialoges von Frauen- und Männerchor gegenüber.

Dem F-Dur-Schluss des FAHNENSCHWURS, mit den Worten »Schwört zu Gott!«, antwortet in f-Moll der Frauenchor:

Lasst ab, ihr Rasenden! Haltet ein!

Ist’s noch nicht genug der Oual und Pein?

Lasst ab! Soll Gott vor Satans Macht erbleichen?

Soll Gerechtigkeit auf ewig weichen?

In A-Dur fährt er fort:

Hört ihr nicht? Seht ihr nicht?

Ist euer Aug’ blind dem Licht?

Vernehmt ihr nicht, was fernher erklingt?

Dann in Es-Dur:

Fühlt ihr nicht, was zu euch sich schwingt,

näher und näher aus Höhen dringt?

Ein wundervoller Glanz erscheint,

mit mildem Klang hold vereint.

Und in As-Dur:

Wie Engelflügel durch die Lüfte es rauscht:

eine Stimme wird laut! O schweigt und lauscht!

Dies ist eine klare Friedensforderung durch die weibliche Seite der Gesellschaft, in deutlicher Verwandtschaft zum epischen Chor am Ende der Oper DER FRIEDENSENGEL, op. 10.

Auch die anschließend einsetzende Solo-Stimme ist eine FRIEDENSENGEL-Paraphrase:

Gott will, der Kampf soll enden!

Frieden will er spenden!

In Opus 10 heißt es am Ende des dritten Aktes: »Eures Irrens Wut zu wenden, diesen Frieden Euch zu spenden!«4 Aber bereits im zweiten Akt konstatiert Mita: »Freiheit will er spenden! Freiheit! Friede! Glück!«5

Dieser transzendenten Verkündigung schließt sich die fatal optimistische Wendung aus dem März 1918 an, welche nach der deutschen Niederlage im Ersten Weltkrieg als fehl am Platze, nicht mehr zutreffend, und daher – mit den Worten des Komponisten – »voreilig« verfasst war:

Der soll von ihm des Sieges Preis empfah’n,

der auf zu ihm reinen Gewissens blicken kann.

Nun antworten die Männer, dass dieser Ruf wohl nur ihnen gelten könne. Ihr Gewissen wäre rein, zumal sie nur zur Bestrafung von »Lüge, Hass und Neid« zu den Waffen gegriffen hätten. Der Frauenchor mahnt sie, nicht in brausenden Jubel auszubrechen, schließlich sei das Zurückliegende zu furchtbar. Vielmehr sei ein Dankgebet angebracht und die Mahnung, sich der Taten der Gefallenen wert zu erweisen, auf dass diese ihr Blut nicht umsonst vergossen hätten.

Die Solostimme fordert mit dem Hauptthema der Hymne auf, das »Friedenswerk« nun neu zu beginnen. Und der Frauenchor, mitsamt den Tenören, stimmt ein:

Gott erleucht’ Euch Herz und Sinn

zum Friedenswerk, das neu beginn!

Seid stark im Frieden!

Mit der chorischen Forderung »Seid würdig und wert deutscher Tat und Ehr’!« endet das Werk in der parallelen Dur-Tonart der Ausgangstonart in As-Dur.

In seinen 1922 verfassten ERINNERUNGEN veröffentlichte Siegfried Wagner folgende Selbstcharakterisierung:

›Siegfried‹ ward ich von meinen Eltern genannt. Nun, Ambosse habe ich nicht zerhauen, Drachen habe ich nicht getötet, Flammenmeere habe ich nicht durchschritten. Und trotzdem hoffe ich, nicht ganz unwürdig dieses Namens zu sein, denn das Fürchten ist wenigstens nicht mein Fall.6

Diesem Statement folgt im Manuskript noch eine in die Druckfassung nicht übernommene Sentenz, welche den Komponisten der FRIEDENS-HYMNE zutreffend zu umreißen scheint:

Nicht: Durch Sieg Frieden heißt es bei mir, sondern durch Frieden Sieg. Also müsste ich eigentlich Friedsieg heißen! 7

Im Zuge der im Jahre 1975 mit der britischen Erstaufführung der Oper DER FRIEDENSENGEL in London eingesetzten Wiederbeschäftigung mit den Werken Siegfried Wagners gelangten in einem Zeitraum von dreißig Jahren sämtliche Bühnenwerke dieses Komponisten zur Wiederaufführung, wenn nicht gar zur postumen Uraufführung, was u. a. klingend eine Reihe von CD-Einspielungen und eine DVD der Oper DER KOBOLD belegen.

Drei der vier Opern Siegfried Wagners, die in den Neunzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts bei den Rudolstädter Festspielen szenisch zur Aufführung kamen, leitete Musikdirektor Konrad Bach, der für die Uraufführung der Oper WAHNOPFER auch die Schlussszene rekonstruiert hatte: DER BÄRENHÄUTER, op. 1, SCHWARZSCHWANENREICH, op. 7 und WAHNOPFER, op. 16. Bach schuf auch eine Orchestrierung von Siegfried Wagners Lied WEIHNACHT, die deutlich den instrumentatorischen Charakteristika des Komponisten folgt. Daher erhielt er vom Verfasser den – seitens der Internationalen Siegfried Wagner Gesellschaft e. V. finanzierten – Auftrag, Siegfried Wagners FRIEDENS-HYMNE nach dem Particell zu instrumentieren, zumal Siegfried Wagners Orchestrierung entweder verschollen ist oder nie vollendet wurde.

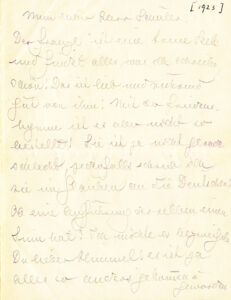

Für Letzteres spricht ein Brief Siegfried Wagners an Hans Schüler.8 Schülers Schwiegervater war Siegfried Wagners Freund, Illustrator und Bühnenbildner Franz Stassen (1869-1949), der Hans Schüler offenbar die Uraufführung der FRIEDENS-HYMNE anempfohlen hatte. Auf Schülers Anfrage – nach Auskunft von dessen Witwe, »ca. 1924« – antwortete der Komponist:

Mein lieber Herr Schüler.

Der Franzl ist eine treue Seele und findet alles, was ich schreibe, schön! Das ist lieb und rührend gut von ihm! Mit der Friedenshymne ist es aber nicht so bestellt! Sie ist ja nicht gerade schlecht; jedenfalls schrieb ich sie im Glauben an die Deutschen. Ob eine Aufführung derselben eine Sinn hat? Ich möchte es bezweifeln. Du lieber Himmel! Es ist ja alles so anders gekommen u. geworden!

Der Franzl ist eine treue Seele und findet alles, was ich schreibe, schön! Das ist lieb und rührend gut von ihm! Mit der Friedenshymne ist es aber nicht so bestellt! Sie ist ja nicht gerade schlecht; jedenfalls schrieb ich sie im Glauben an die Deutschen. Ob eine Aufführung derselben eine Sinn hat? Ich möchte es bezweifeln. Du lieber Himmel! Es ist ja alles so anders gekommen u. geworden!

Auch wüsste ich wirklich nicht, wann ich sie instrumentieren könnte! Ich bin bis Ende Mai ständig unterwegs. Mein Rainulf liegt auch im Schubfach!

Außerdem müsste ich die Kosten bedenken, die das Ausschreiben der Stimmen (Orch. und Chor) verursachen. Ich hab noch grad genug vom Schmied und mir graust es schon vor Rainulf.

Ich danke Ihnen herzlichst für Ihre Idee! Die Worte der Friedenshymne lege ich bei.

Auf frohes Wiedersehen

Ihr Siegfried Wagner.9

Tatsächlich wurde die hier erwähnte Oper RAINULF UND ADELASIA,10 op. 14, auch erst postum, anlässlich der Uraufführung im Jahre 2002 in Metzingen, im Verlag Ries & Erler, Berlin, gedruckt.

Thematisch ist Siegfried Wagners Opus 14 mit der FRIEDENS-HYMNE verknüpft, denn mit jenem Thema, das in der FRIEDENS-HYMNE die Friedensbotschaft symbolisiert und das auch für den Frieden selbst steht, zeichnet der Komponist in der Oper den Sieg der weiblichen Hauptfigur. Diese hat ihre Ehre geopfert, um Rainulf als den Schuldigen zahlreicher Freveltaten und Gräuel zu überführen. Am resignativen bis trostlosen Ende der Handlung konstatiert sie:

Die Hoffnung schwand!

Es bleibt uns: Glaube und Liebe!

Das Sopransolo aus Siegfried Wagners FRIEDENS-HYMNE erklang erstmals im Rahmen der Uraufführung des Stücks »The Siegfried Wagner Story« von Peter P. Pachl am 15. September 2004 beim Philadelphia Arts and Fringe Festival, interpretiert von der Sopranistin Rebecca Broberg und am Klavier begleitet von David Chapman.

Die Uraufführung der kompletten FRIEDENS-HYMNE mit gemischtem Chor, Sopran-Solo und großem Orchester erfolgt im Jahr des 80. Todestages von Siegfried Wagner durch den Chor des Mainfrankentheaters und durch das Philharmonische Orchester Würzburg, unter der musikalischen Leitung von GMD Jonathan Seers.

Peter P. Pachl

- Siegfried Wagner: FRIEDENS-HYMNE. Particell. Richard Wagner National Archiv, Bayreuth.

- Ebd.

- Siegfried Wagner: DER FAHNENSCHWUR. Gedicht von Ernst Moritz Arndt, für Männerchor und großes Orchester. Bayreuth o. J. (1914)

- Siegfried Wagner: DER FRIEDENSENGEL. Partitur. Bayreuth 1915, S. 448 f.

- Siegfried Wagner: DER FRIEDENSENGEL; a. a. O., S. 271 f.

- Siegfried Wagner: ERINNERUNGEN. Stuttgart 1923, S. 143.

- Siegfried Wagner: ERINNERUNGEN. Manuskript. Richard Wagner National Archiv, Bayreuth.

- Dr. Hans Schüler (1897-1963) inszenierte u. a. in New York, Erfurt und Wien, war Intendant in Königsberg, Leipzig und Lübeck und bis 1951 Intendant des Nationaltheaters Mannheim.

- Siegfried Wagner: Brief an Hans Schüler o. D. (ca. 1924); Abschrift von der Witwe des Intendanten, Gerda Schüler-Stassen, im Archiv des Verfassers. – Recte: 1923; das Original befindet sich im Nachlass von Hans Schüler und ist online zugänglich (A.B.)

- Siegfried Wagner: RAINULF UND ADELASIA. Opus 14, in drei Akten, op. 15. Partitur, hg. von Peter P. Pachl. Ries & Erler, Berlin 2002.